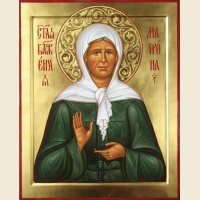

Родилась блаженная Матрона (Матрона Димитриевна Никонова) в 1881 году в селе Себино Епифанского уезда (ныне Кимовского района) Тульской губернии. Село это расположено километрах в двадцати от знаменитого Куликова поля. Родители ее — Димитрий и Наталия, крестьяне — были людьми благочестивыми, честно трудились, жили бедно. В семье было четверо детей: двое братьев — Иван и Михаил, и две сестры — Мария и Матрона. Матрона была младшей. Когда она родилась, родители ее были уже немолоды.

Родилась блаженная Матрона (Матрона Димитриевна Никонова) в 1881 году в селе Себино Епифанского уезда (ныне Кимовского района) Тульской губернии. Село это расположено километрах в двадцати от знаменитого Куликова поля. Родители ее — Димитрий и Наталия, крестьяне — были людьми благочестивыми, честно трудились, жили бедно. В семье было четверо детей: двое братьев — Иван и Михаил, и две сестры — Мария и Матрона. Матрона была младшей. Когда она родилась, родители ее были уже немолоды.

Мать Матроны решила отдать будущего ребенка в приют князя Голицина в соседнее село Бучалки, но увидела вещий сон. Еще не родившаяся дочь явилась Наталии во сне в виде белой птицы с человеческим лицом и закрытыми глазами и села ей на правую руку. Приняв сон за знамение, богобоязненная женщина отказалась от мысли отдать ребенка в приют. Дочь родилась слепой, но мать любила свое «дитя несчастное». Читать далее