Когда в 1622 году персидский шах Аббас покорил Грузию, многие христианские святыни были похищены, отвезены в Персию и проданы находившимся в то время в этой стране русским купцам. Так Грузинская икона Божией Матери, украшенная серебром и золотом, попала к некоему купцу Стефану, который хранил ее с глубоким почитанием и благоговением. В это же время в Ярославле купец Георгий Лыткин, по торговым делам которого Стефан был в Персии, получил во сне откровение о святыне, приобретенной Стефаном, и повеление отослать ее в Черногорский монастырь Архангельской епархии, основанный в 1603 году. Когда в 1629 году Стефан возвратился на Родину и показал икону Георгию Лыткину, тот вспомнил о своем видении и отправился в Двинские пределы в Черногорскую обитель (названа она так потому, что была построена на гористом и мрачном месте, издавна именовавшемся Черной горой; впоследствии обитель была переименована в Красногорскую). Там икона и прославилась чудотворениями. В 1654 году во время моровой язвы икона была принесена в Москву, и молившиеся перед ней избегали смертоносной язвы. Читать далее

3 сентября — иконы Богородицы Светописанная

Явление Светописанного образа Пресвятой Богородицы в Русском на Афоне Свято-Пантелеимонове монастыре

3 сентября 2013 года исполнилось 110 лет явления Божией Матери в Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне. Празднование в честь Светописанного образа было установлено Собором старцев монастыря в 100-летнюю годовщину этого чудесного события.

27 июля 2013 года на заседании Священного Синода в Киево-Печерской лавре было принято решение (журнал № 97) включить в месяцеслов Русской Православной Церкви празднование воспоминания явления Светописанного образа Пресвятой Богородицы, бывшего в Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре в 1903-м году.

История события

21 августа/3 сентября 1903 года во время раздачи милостыни убогим монахам у Великих монастырских ворот Свято-Пантелеимонова монастыря инок Гавриил сделал фотоснимок и, когда его проявил, на черно-белой фотографии, к своему величайшему удивлению, увидел образ Богоматери, смиренно получавшей благословенный укрух хлеба.

Монастырские архивы свидетельствуют, что в период с конца XIX по начало XX века русские монахи еженедельно раздавали милостыню нуждающимся. Еженедельно из двух южных российских портов Одессы и Таганрога, где находились афонские подворья Свято-Пантелеимонова монастыря, приходили к афонской пристани большие и малые корабли с продуктами питания и жизненно необходимыми материалами. Они предназначались для 3 000 насельников Свято-Пантелеимонова монастыря и 4 000 русскоязычных братьев, подвизавшихся в различных скитах, метохах, келлиях и каливах Святой Горы. Читать далее

Притча

Три притчи о тех, кто ушел из Церкви из-за обиды на людей, бестактно и самоуправно ведущих себя в храме Божием.

1. Притча от протоиерея Димитрия Смирнова: «Мне как-то в булочной нахамили, так теперь я хлеб больше не ем».

2. Некто решил раздать нуждающимся по 1 млн. руб. Выстроилась очередь, приходит девушка, занимает её и спокойно ждёт. Вдруг к ней подходит старушка, стоящая впереди, и начинает делать замечания, что и стоит она неправильно, и одета не так…

Девушка обижается и убегает. После этого она уже принципиально не приходит к этому благотворителю (раздача денег у него бессрочная) и рассказывает окружающим, как у этого мецената всё плохо и какие жуткие грубияны его окружают. Ближние ей сочувствуют, и среди тех, кто там не был, ползёт слух, что благотворителя такого, может быть, и не существует вовсе, и денег там наверняка не раздают, просто какие-то векселя…

3. Человек сидит в тюрьме, к нему приходит мать, или отец, которых он уже очень долго не видел. Тюремщик грубо ему говорит, чтобы он вытряхивался из камеры на свидание. Человек обижается на тюремщика и не идёт на встречу с родителями…

31 августа — иконы Пресвятой Богородицы Всецарицы (Пантанасса)

Чудотворная икона Божией Матери, именуемая «Всецарица» (по-гречески – «Пантанасса») находится на Святой Горе Афон в Греции в соборном храме Ватопедской обители, слева от царских врат. Эта икона, небольшая по размерам, написана в XVII веке и, по преданию, была благословением известного на Афоне старца Иосифа Исихаста своим ученикам.

На иконе изображена Пречистая Дева в багряном одеянии, восседающая на царском троне. На руках Ее – Богомладенец со свитком в левой руке и благословляющий десницей. Правой рукой Богородица указывает на Своего Царственного Сына, как на Спасителя всех человеков. На заднем плане – два ангела, которые с благоговением осеняют крылами Пречистую Деву. Читать далее

31 августа — ПРЕПОДОБНОГО ИОАННА РЫЛЬСКОГО

Преподобный Иоанн Рыльский – великий духоносный подвижник Болгарской Православной Церкви и небесный покровитель болгарского народа, родился в 876 г. в селе Скрино Средецкой области (древний Средец – ныне София). Рано оставшись сиротой, мальчик ушел пастухом в чужие люди. Однажды богач избил его за то, что потерялись корова с теленком. Мальчик долго плакал и молился, чтобы Бог помог ему. Когда он нашел корову с теленком, то в реке Струме сильно поднялась вода. Юный пастух помолился, положил на воду свою верхнюю одежду, начертал на ней крест, взял на руки теленка и прошел с ним, как посуху, на другой берег реки, где уже находилась корова. Богач, спрятавшийся в лесу, ужаснулся, видя это чудо, и, щедро наградив мальчика, отпустил его из своего дома. Раздав имущество, мальчик ушел из родного села. Где и когда святой принял иноческий постриг, осталось неизвестным. Первоначально он подвизался на высокой и голой горе, питаясь лишь дикими растениями. Хижина его была из хвороста. Спустя недолгое время разбойники напали на него ночью и, избив, прогнали оттуда. Тогда он нашел глубокую пещеру и поселился в ней. Там же вскоре поселился и его племянник святой Лука. Место было столь безлюдное, что преподобный Иоанн счел сначала появление Луки за бесовскую кознь, но, узнав, что юноша ищет душевного спасения, с любовью принял его. Недолго, однако, им пришлось жить вместе: брат преподобного Иоанна нашел подвижников и силой забрал сына. По дороге домой юноша умер от укуса змеи. Раскаявшись, брат просил прощения у преподобного. Пустынник часто ходил потом на могилу праведного юноши; там было его любимое место отдыха. Двенадцать лет провел преподобный в дикой пещере, а затем перешел в Рыльскую пустыню и поселился в дупле дерева. Он много постился, молился и постоянно плакал; питался только травой. Видя такое терпение, Бог произрастил преподобному бобы, которыми он питался долгое время. Эти-то бобы и сделали его подвиги известными людям. Однажды стадо овец от внезапного страха бежало по горным стремнинам, пока не остановилось у места, где жил преподобный. Пастухи, следовавшие за стадом, с изумлением увидели отшельника, который ласково угощал их: «Вы пришли сюда голодные – рвите себе бобы мои и ешьте». Все ели и насытились. Один же напрятал себе много бобов и в запас. По дороге домой он предложил их товарищам, но в украденных стручках не оказалось ни зернышка. Читать далее

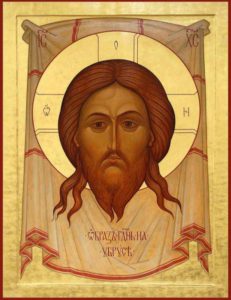

29 августа — Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса Христа

Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса Христа было в 944 г. Предание свидетельствует, что во времена проповеди Спасителя в сирийском городе Едессе правил Авгарь. Он был поражен по всему телу проказой. Слух о великих чудесах, творимых Господом, распространился по Сирии (Мф.4:24) и дошел до Авгаря. Не видя Спасителя, Авгарь уверовал в Него как в Сына Божия и написал письмо с просьбой прийти и исцелить его. С этим письмом он послал в Палестину своего живописца Ананию, поручив ему написать изображение Божественного Учителя. Анания пришел в Иерусалим и увидел Господа, окруженного народом. Он не мог подойти к Нему из-за большого стечения людей, слушавших проповедь Спасителя. Тогда он стал на высоком камне и попытался издали написать образ Господа Иисуса Христа, но это ему никак не удавалось. Спаситель Сам подозвал его, назвал по имени и передал для Авгаря краткое письмо, в котором, ублажив веру правителя, обещал прислать Своего ученика для исцеления от проказы и наставления ко спасению. Потом Господь попросил принести воду и убрус (холст, полотенце). Он умыл лицо, отер его убрусом, и на нем отпечатлелся Его Божественный Лик. Убрус и письмо Спасителя Анания принес в Едессу. С благоговением принял Авгарь святыню и получил исцеление; лишь малая часть следов страшной болезни оставалась на его лице до прихода обещанного Господом ученика. Им был апостол от 70-ти святой Фаддей (память 21 августа), который проповедал Евангелие и крестил уверовавшего Авгаря и всех жителей Едессы. Написав на Нерукотворном Образе слова «Христе Боже, всякий, уповая на Тебя, не постыдится», Авгарь украсил его и установил в нише над городскими воротами. Много лет жители хранили благочестивый обычай поклоняться Нерукотворному Образу, когда проходили через ворота. Но один из правнуков Авгаря, правивший Едессой, впал в идолопоклонство. Он решил снять Образ с городской стены. Господь повелел в видении Едесскому епископу скрыть Его изображение. Епископ, придя ночью со своим клиром, зажег перед ним лампаду и заложил глиняной доской и кирпичами. Прошло много лет, и жители забыли о святыне. Но вот, когда в 545 г. персидский царь Хозрой I осадил Едессу и положение города казалось безнадежным, епископу Евлавию явилась Пресвятая Богородица и повелела достать из замурованной ниши Образ, который спасет город от неприятеля. Разобрав нишу, епископ обрел Нерукотворный Образ: перед ним горела лампада, а на глиняной доске, закрывавшей нишу, было подобное же изображение. После совершения крестного хода с Нерукотворным Образом по стенам города персидское войско отступило. В 630 году Едессой овладели арабы, но они не препятствовали поклонению Нерукотворному Образу, слава о котором распространилась по всему Востоку. В 944 году император Константин Багрянородный (912–959) пожелал перенести Образ в тогдашнюю столицу Православия и выкупил его у эмира – правителя города. С великими почестями Нерукотворный Образ Спасителя и то письмо, которое Он написал Авгарю, были перенесены духовенством в Константинополь. 16 августа Образ Спасителя был поставлен в Фаросской церкви Пресвятой Богородицы. О последующей судьбе Нерукотворного Образа существует несколько преданий. По одному – его похитили крестоносцы во времена их владычества в Константинополе (1204–1261), но корабль, на который была взята святыня, потонул в Мраморном море. По другим преданиям, Нерукотворный Образ был передан около 1362 года в Геную, где хранится в монастыре в честь апостола Варфоломея. Известно, что Нерукотворный Образ неоднократно давал с себя точные отпечатки. Один из них, т. н. «на керамии», отпечатался, когда Анания прятал образ у стены по пути в Едессу; другой, отпечатавшись на плаще, попал в Грузию. Возможно, что разность преданий о первоначальном Нерукотворном Образе основывается на существовании нескольких точных отпечатков.

Во времена иконоборческой ереси защитники иконопочитания, проливая кровь за святые иконы, пели тропарь Нерукотворному Образу. В доказательство истинности иконопочитания папа Григорий II (715–731) прислал письмо к восточному императору, в котором указывал на исцеление царя Авгаря и пребывание Нерукотворного Образа в Едессе как на общеизвестный факт. Нерукотворный Образ помещался на знаменах русских войск, ограждая их от врагов. В Русской Православной Церкви есть благочестивый обычай при входе верующего в храм читать вместе с другими молитвами тропарь Нерукотворному Образу Спасителя. Читать далее

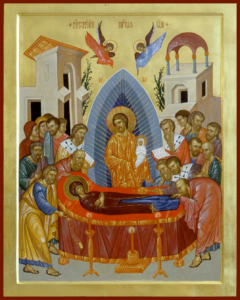

Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы

28 августа 2018 года в праздник Успения Пресвятой Богородицы в храме Покрова Пресвятой Богородицы р.п. Средняя Ахтуба прошла праздничная Божественная Литургия, которую возглавил настоятель Прихода протоиерей Иоанн Симора.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы, принадлежащий к числу двунадесятых, отмечается 15 августа по старому стилю (28 августа по новому стилю). В этот день Святая Церковь воспоминает праведную кончину Божией Матери — событие, окрашенное одновременно печалью об окончании жизненного пути Предстательницы за род человеческий и радостью о соединении Пречистой Матери Господней с Сыном Своим. Читать далее

Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Праздник Успения Пресвятой Богородицы, принадлежащий к числу двунадесятых, отмечается 15 августа по старому стилю (28 августа по новому стилю). В этот день Святая Церковь воспоминает праведную кончину Божией Матери — событие, окрашенное одновременно печалью об окончании жизненного пути Предстательницы за род человеческий и радостью о соединении Пречистой Матери Господней с Сыном Своим. Читать далее