Святая Екатерина родилась в Александрии во второй половине третьего столетия. Происходила она из знатного рода и отличалась светлым умом, ученостью и красотой. Многие богатые и знатные женихи искали ее руки, а мать и родные уговаривали ее согласиться на брак. Но Екатерина медлила с ответом и говорила своим близким: «Если хотите, чтобы я вышла замуж, то найдите мне юношу, подобного мне по красоте и учености».

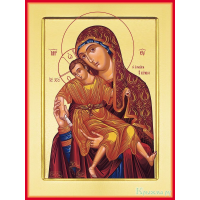

Бог так устроил, что Екатерина познакомилась с одним старцем-пустынником, человеком светлого ума и праведной жизни. Обсуждая с Екатериной достоинства ее поклонников, старец сказал: «Я знаю Жениха, который во всем превосходит тебя. Нет ему подобного». Потом он дал ей икону Пресвятой Девы, обещал, что она поможет ей увидеть необыкновенного Жениха. Читать далее