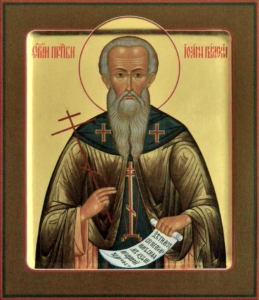

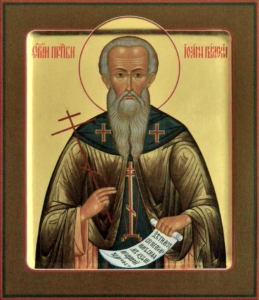

Преподобный Иоанн Рыльский – великий духоносный подвижник Болгарской Православной Церкви и небесный покровитель болгарского народа, родился ок. 876 – 880 гг. в селе Скрино Средецкой области (древний Средец – ныне София). Рано оставшись сиротой, мальчик ушел пастухом в чужие люди. Однажды богач избил его за то, что потерялись корова с теленком. Мальчик долго плакал и молился, чтобы Бог помог ему. Когда он нашел корову с теленком, то в реке Струме сильно поднялась вода. Юный пастух помолился, положил на воду свою верхнюю одежду, начертал на ней крест, взял на руки теленка и прошел с ним, как посуху, на другой берег реки, где уже находилась корова. Богач, спрятавшийся в лесу, ужаснулся, видя это чудо, и, щедро наградив мальчика, отпустил его из своего дома. Раздав имущество, мальчик ушел из родного села. Где и когда святой принял иноческий постриг, осталось неизвестным. Первоначально он подвизался на высокой и голой горе, питаясь лишь дикими растениями. Хижина его была из хвороста. Спустя недолгое время разбойники напали на него ночью и, избив, прогнали оттуда. Тогда он нашел глубокую пещеру и поселился в ней. Там же вскоре поселился и его племянник святой Лука. Место было столь безлюдное, что преподобный Иоанн счел сначала появление Луки за бесовскую кознь, но, узнав, что юноша ищет душевного спасения, с любовью принял его. Недолго, однако, им пришлось жить вместе: брат преподобного Иоанна нашел подвижников и силой забрал сына. По дороге домой юноша умер от укуса змеи. Раскаявшись, брат просил прощения у преподобного. Пустынник часто ходил потом на могилу праведного юноши; там было его любимое место отдыха. Двенадцать лет провел преподобный в дикой пещере, а затем перешел в Рыльскую пустыню и поселился в дупле дерева. Он много постился, молился и постоянно плакал; питался только травой. Видя такое терпение, Бог произрастил преподобному бобы, которыми он питался долгое время. Эти-то бобы и сделали его подвиги известными людям. Однажды стадо овец от внезапного страха бежало по горным стремнинам, пока не остановилось у места, где жил преподобный. Пастухи, следовавшие за стадом, с изумлением увидели отшельника, который ласково угощал их: «Вы пришли сюда голодные – рвите себе бобы мои и ешьте». Все ели и насытились. Один же напрятал себе много бобов и в запас. По дороге домой он предложил их товарищам, но в украденных стручках не оказалось ни зернышка. Пастухи воротились с раскаянием, и старец простил, сказав с улыбкой: «Видите, дети, эти плоды назначены Богом для пропитания пустынного». С тех пор стали приводить к преподобному больных и одержимых нечистым духом, которых он исцелял молитвой. Избегая известности, подвижник ушел из любимого дупла и поселился на высокой и труднодоступной скале, где 7 лет провел под открытым небом. Слух о великом пустыннике дошел до болгарского царя Петра (927–969), который желал видеться с ним; но преподобный Иоанн, написав письмо, отклонил свидание по смирению. Позже пустынник принял под свое окормление иноков, которые устроили монастырь с храмом в пещере, где прежде жил преподобный Иоанн. Он мудро пас свое стадо и скончался 18 августа 946 года на 70-м году жизни. За 5 лет до кончины он написал своей рукой «Завет к ученикам», одно из лучших творений староболгарской письменности. Святая жизнь подвижника и знамения милости Божией по его молитвам были самой лучшей проповедью христианской веры в новокрещеной Болгарской земле. В тревожное время борьбы Болгарии с Византией, при западноболгарском царе Самуиле (976–1014), преподобный Иоанн Рыльский явился ученикам, повелевая перенести его мощи в Средец (Софию), куда скрылся патриарх Болгарский Дамиан (927–972). Предполагают, что перенесение мощей было в 980 г. Немного позднее правая рука преподобного Иоанна Рыльского была перенесена на Русь (предположительно в город Рыльск, в котором была построена церковь во имя преподобного Иоанна Рыльского с приделом, посвященным мученикам Флору и Лавру, в день памяти которых – 18 августа – он скончался). Имя преподобного Иоанна с глубокой древности было известно и любимо русскими людьми. Именно в русских источниках (Минея на август ХII в., Мазуринский летописец) сохранилась дата кончины преподобного. В 1183 году венгерский король Белла II (1174–1196) во время похода на греков взял вместе с другими драгоценностями Средца ковчег с мощами преподобного Иоанна и перенес в г. Остергом. В 1187 году, украсив ковчег, он отослал святые мощи назад с великой честью. 19 октября 1238 года мощи преподобного Иоанна были торжественно перенесены в новую столицу – Тырново и положены в храме во имя святого. 1 июля 1469 г. святые мощи преподобного Иоанна Рыльского были возвращены в Рыльский монастырь, где они почивают до нынешнего дня, подавая благодатную помощь всем верующим.

Перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского из города Средца (Софии) в тогдашнюю столицу Болгарского государства – город Тырнов состоялось в 1238 году.