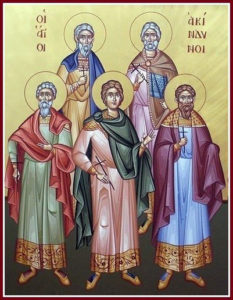

Святые бессребреники Косма и Дамиан были родные братья. Отечество их – Асия. Так в древние времена называлась часть Малой Азии. Ни время их рождения, ни время смерти неизвестно. Несомненно только то, что они жили не позднее IV века. Так нужно думать, во-первых, потому, что в первой половине V века, при императоре Феодосии младшем, устрояли во имя их святые храмы, во-вторых, потому, что копты, отделившиеся от православия со времен Халкидонского собора (431 г.), признают их в лике святых, тогда как живших после сего времени святых они не принимают.

Отец их был грек и язычник, мать – христианка, по имени Феодотия. В ранних летах они лишились своего родителя, но это послужило к их счастию. Мать могла свободнее заняться воспитанием детей. Решившись на всю жизнь остаться вдовою, она ревностно исполняла закон христианский; отказавшись от всех радостей жизни, она о том только заботилась, чтобы угодить Господу. Словом, была истинною вдовицею, каких восхваляет апостол Павел: истинная вдовица и уединена, уповает на Бога и пребывает в молитвах и молениих день и нощь (1Тим.5:5).

Поэтому Святая Церковь причла ее к лику святых, наименовала преподобною и творит память ее вместе с ее чадами. Можно понять, какое воспитание получили дети под руководством такой матери. С самого младенчества она старалась внушить им страх Божий и любовь к добродетели. А как скоро дети стали приходить в возраст, она отдала их в научение грамоте к некоему богобоязненному мужу. Здесь, конечно, главной наукой было Божественное Писание, но в то же время они, движимые любовью к страждущему человечеству, изучали врачебную науку, узнавали целительные свойства трав и растений.

Господь благословил благое их намерение и даровал им особенную благодать – дар исцелений и чудотворений. Болезни прекращались, как скоро начинали лечить Косма и Дамиан. Это, разумеется, привлекало к ним множество болящих всякого рода. Читать далее →