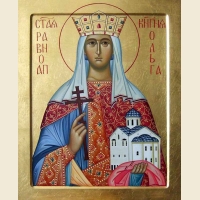

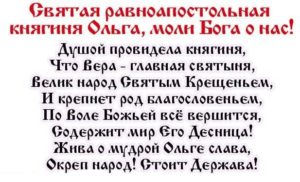

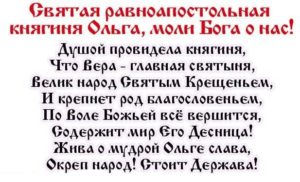

«Величаем тя,

святая равноапостольная великая княгине Ольго,

яко зарю утреннюю в земли нашей возсиявшую

и свет веры Православныя

народу своему предвозвестившую»

24 июля 2019 года – 1050-летие памяти святой равноапостольной великой княгини Ольги, бабушки Крестителя Руси, святого равноапостольного князя Владимира. Первая святая женщина на Руси и правительница, ее называют просветительницей, первоучительницей, праматерью народа русского, богомудрой, Церкви нашей украшение, величие наше и похвало, виновницей нашего просвещения. Она – основание христианской нравственности, духовности, культуры и святости на Руси. Без княгини Ольги Русь не стала бы Великим государством и Святой Русью. Родилась и выросла Ольга в селе Выбуты Псковской области на берегу реки Великой, была дочерью крупного воеводы, который владел переправой через реку Великую. Однажды ей пришлось перевозить на другой берег реки юного князя Игоря. Была еще язычницей, но по закону совести жила, «…целомудрие яко зеницу ока блюла еси…», твердо отказала князю в мимолетной связи. Отказать князю – это смелость и уверенность в правде.

Поэтому он не смог забыть её. Вскоре Ольга стала его верной женой и великой княгиней Киевской Руси. После гибели мужа красивая, молодая и умная великая княгиня Ольга не пошла замуж. Всей своей жизнью княгиня продолжала служить мужу, управляя русским государством вместо него целых 20 лет, ввела административные реформы и налоги.

Преодолела путь в Константинополь (теперь Стамбул, Турция). Потрясенная красотой храма Святой Софии Премудрости Божией, Богослужением и учением Христа, опаленная благодатью, великая княгиня Ольга крестилась с именем святой равноапостольной царицы Римской империи (Византии) Елены. Ольга прошла с вестью о Воскресении Христовом всю Русь – Малую, Великую, Белую, от Киева до Витебска дошла, дала народу своему главное – смысл жизни и путь к святости, в Царствие Небесное, подготовила Русь к крещению, совершила апостольский подвиг, о себе и личной выгоде не думала. Идеологией народа и государства стала святость, стремление к ней. За это Русь и получила звание Святой Руси. Из жестоких язычников воспитывались сильные духом и благородные люди, горячие патриоты. В селе Выбуты великая княгиня Ольга построила первый на Руси храм – св. Пророка Илии. По ее указанию в Пскове был построен храм во имя Святой Троицы: здесь ей был знак – три пресветлых луча ярко блеснули с неба на это место. Везде она воздвигала храмы и кресты, от них происходили многие чудеса для уверения неверных. Благодаря ей впоследствии ярко расцвели русская культура, литература, архитектура, живопись, музыка. Это – заслуга православных монастырей на Руси, в которых концентрировались все интеллектуальные силы государства.

Россия за тысячу лет дала столько святых, как ни одно государство в мире! Основание всему этому заложила самодержавная правительница – богомудрая великая княгиня Ольга. Ее внуки, дети князя Владимира, Борис и Глеб – первые любимые русские святые. Св. великий князь Александр Невский, св. князь Даниил Московский, св. князь Димитрий Донской, прп. Евфросиния Полоцкая, благоверный князь Михаил Тверской – потомки великой княгини Ольги.

Россия за тысячу лет дала столько святых, как ни одно государство в мире! Основание всему этому заложила самодержавная правительница – богомудрая великая княгиня Ольга. Ее внуки, дети князя Владимира, Борис и Глеб – первые любимые русские святые. Св. великий князь Александр Невский, св. князь Даниил Московский, св. князь Димитрий Донской, прп. Евфросиния Полоцкая, благоверный князь Михаил Тверской – потомки великой княгини Ольги.

В храме Покрова Пресвятой Богородицы р.п. Средняя Ахтуба проводятся мероприятия, посвященные памятной дате — это информационный стенд о княгине Ольге, расположенный в храме.