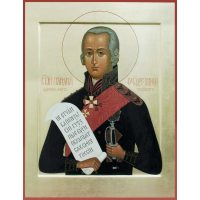

Адмирал российского флота Феодор Ушаков родился 13 февраля 1745 года в сельце Бурнаково Романовского уезда Ярославской провинции и происходил из небогатого, но древнего дворянского рода. Родителей его звали Феодор Игнатьевич и Параскева Никитична, и были они людьми благочестивыми и глубоко верующими.

Адмирал российского флота Феодор Ушаков родился 13 февраля 1745 года в сельце Бурнаково Романовского уезда Ярославской провинции и происходил из небогатого, но древнего дворянского рода. Родителей его звали Феодор Игнатьевич и Параскева Никитична, и были они людьми благочестивыми и глубоко верующими.

В послепетровские времена дворянских юношей обыкновенно определяли в гвардию, служил в ней и отец будущего адмирала Феодор Игнатьевич, и даже пришлось ему повоевать с турками в войну 1735–1739 годов, но после рождения третьего сына Феодора он был уволен от службы с пожалованием сержантского чина лейб-гвардии Преображенского полка. Вернувшись в родное сельцо, он сменил царскую службу на хозяйственные хлопоты и воспитание детей.

День рождения будущего адмирала Российского флота – 13 февраля – приходится между празднованием памяти двух воинов-великомучеников: Феодора Стратилата и Феодора Тирона (память 8 и 17 февраля), – а вся жизнь российского флотоводца, от младенчества до дня кончины, прошла под благотворным влиянием его родного дяди, преподобного Феодора Санаксарского – великого воина в духовной брани. Преподобный Феодор родился и вырос в том же сельце Бурнаково, отсюда ушел в юности служить в столичную гвардию, но затем, стремясь душою к иному служению, желая стяжать звание воина Царя Небесного, бежал из столицы в пустынные двинские леса, чтобы одному Богу работать, укрепляясь в подвиге поста и молитвы; был сыскан, доставлен к императрице, которая, вняв Промыслу Божиему о молодом подвижнике, благоволила оставить его в Александро-Невском монастыре, где он принял монашеский постриг в 1748 году, – и это исключительное для дворянского семейства Ушаковых событие, вкупе с последующими известиями о его монашеском служении Богу, было постоянным предметом бесед среди родственников и служило им назидательным примером.

Большое семейство Ушаковых состояло в приходе храма Богоявления-на-Острову, находившегося в трех верстах от Бурнаково на левом берегу Волги. В этом храме Феодора крестили, здесь же была школа для дворянских детей, где он обучался грамоте и счету. Феодор Игнатьевич и Параскева Никитична, будучи очень набожны, почитали главным условием воспитания детей развитие высоких религиозных чувств и строгой нравственности. Эти чувства, возбужденные примерами семейства и особенно родного дяди-монаха, глубоко запечатлелись в сердце возраставшего отрока, сохранились и стали господствующими во всю его последующую жизнь. В глуши деревенского поместья было много простора для физического развития; отрок Феодор, обладая врожденным безстрашием характера, нередко, в сопровождении таких же смельчаков, отваживался, как отмечают биографы, на подвиги не по летам – так, например, со старостою деревни своей он хаживал на медведя. Эти качества – безстрашие и пренебрежение опасностью – также укрепились в характере Феодора. Скромный и уступчивый в обычных условиях, Феодор Ушаков как бы перерождался в минуты опасности и без страха смотрел ей прямо в лицо.

В возрасте шестнадцати лет Феодор был представлен в герольдмейстерскую контору для смотра, где и показал, что «российской грамоте и писать обучен… желает-де он, Феодор, в Морской кадетский корпус в кадеты». Читать далее →

Святой великомученик и целитель Пантелеимон родился в Вифинии (Малая Азия) в городе Никомидия в семье знатного язычника Евсторгия и был назван Пантолеоном (что значит «по всему лев»), так как родители желали видеть его мужественным и бесстрашным юношей. Мать, святая Еввула (память 30 марта), воспитывала мальчика в христианской вере, но рано окончила свою земную жизнь. Тогда отец отдал Пантолеона в языческую школу, а затем обучал его медицинскому искусству у знаменитого в Никомидии врача Евфросина. Отличаясь красноречием, хорошим поведением и необыкновенной красотой, юный Пантолеон был представлен императору Максимиану (284–305), который захотел оставить его придворным врачом.

Святой великомученик и целитель Пантелеимон родился в Вифинии (Малая Азия) в городе Никомидия в семье знатного язычника Евсторгия и был назван Пантолеоном (что значит «по всему лев»), так как родители желали видеть его мужественным и бесстрашным юношей. Мать, святая Еввула (память 30 марта), воспитывала мальчика в христианской вере, но рано окончила свою земную жизнь. Тогда отец отдал Пантолеона в языческую школу, а затем обучал его медицинскому искусству у знаменитого в Никомидии врача Евфросина. Отличаясь красноречием, хорошим поведением и необыкновенной красотой, юный Пантолеон был представлен императору Максимиану (284–305), который захотел оставить его придворным врачом.